L’enfance et l’adolescence

« Tout homme qui écrit un livre ; ce livre c’est lui. Qu’il le sache ou non qu’il le veuille ou non, cela est. De toute œuvre, quelle qu’elle soit, chétive ou illustre, se dégage une figure, celle de l’écrivain. C’est sa punition, s’il est petit ; c’est sa récompense, s’il est grand. »

Victor Hugo, préface aux œuvres complètes.

Introduction

Les écrits qui vont suivre sont morceaux de mémoire. Ils commencent avec la naissance sans quoi il n’y aurait pas d’écrits. Ils se poursuivent avec l’enfance et l’adolescence qui se construit de la rencontre individualisée avec le monde sans quoi il n’y aurait pas d’identité. Ils se termineront avec la vieillesse qui donne le temps du regard sur ce qui fut.

Je suis arrivé dans un temps et dans un lieu par hasard comme chacun d’entre nous. On ne choisit pas la date ni le lieu de l’atterrissage, pas plus que sa famille. De même les parents ne choisissent pas leurs enfants ou ce qu’ils vont devenir. La vie est un rassemblement aléatoire auquel on tente de donner du sens. A partir de la naissance, il n’y a qu’un seul choix si on veut vivre, c’est accepter les déterminants et œuvrer pour les changer s’ils ne nous conviennent pas. C’est ainsi que s’est construite mon histoire. Elle s’est nourrie des matériaux dont je disposais, petit à petit au fil du temps. Mon seul effort aura été de chercher à lui donner un sens. Nous sommes des machines à construire du sens pour faire humanité. Le monde qui m’environne, même si je peux agir sur lui, ne répond pas à la question : que suis-je pour moi ? C’est aussi répondre à cette question que d’écrire. Je poursuis avec détermination une vie qui est mienne, même si quand on est né au mauvais endroit, il faut beaucoup d’énergie et peut-être plus d’une vie pour en revenir.

Les souvenirs qui ont émergé témoignent que le fils, survivant et non pas unique, orphelin de mère que j’étais, a trouvé dans sa vie à défaut de frères de sang des « aimés aimants » et son âme sœur. Mes souvenirs en s’interpellant feront naître des interrogations ou des explications. Tout cela constitue mon chemin qui n’est pas encore terminé. Mes souvenirs témoignent d’une extrême diversité de curiosités et d’intérêts, mais aussi de cette obsession essentielle, inépuisable, inépuisée qui n’a pas cessé de m’animer : Que puis-je savoir ? Que puis-je croire ? Que puis-je espérer ? Qu’est-ce que l’homme et quel homme suis-je ? Entreprendre d’écrire me met dans une situation chaotique où se réveillent des idées oubliées, des amitiés rencontrées, des hommes ou des femmes qui furent mes héros, mes amis ou mes catalyseurs. « Ils témoignent que je suis devenu tout ce que j’ai rencontré » Edgard Morin.

Que restera-t-il de moi, de mon existence ? Peu de choses sans doute. C’est pourquoi il me faut écrire puisqu’il me faudra partir. Mais que faut-il écrire ? Comment faut-il se dire ? J’ai choisi d’écrire, au risque de ne pas être toujours compris, dans la plénitude de ma pensée plutôt que de chercher à être accepté dans le renoncement. J’ai un début et une fin, je m’inscris dans une histoire de ma propre initiative, comme je l’entends. Je n’attends rien et je me sens parfaitement libre des autres. « Il y a, d’un côté, la vie qui s’écoule avec un commencement et une fin, et de l’autre, la vie qui fait la singularité humaine parce qu’elle peut être racontée. On pourrait ainsi parler de vie biologique etde viebiographique. L’espérance de vie mesure l’étendue de la première, l’histoire de vie relate la richesse de la seconde » Didier Fassin, Leçons Inaugurales du Collège de France.

Écrire c’est s’accepter, c’est consentir à son être par l’écriture et s’offrir aux autres. Il faut qu’on puisse deviner derrière les mots imprimés quelque chose qui n’existerait pas, qui serait au dessus de l’existence, une émergence. A travers cet écrit se rappeler sa vie sans regrets ni répugnance, sinon au passé, du moins au présent. Ce livre de vie ne peut être qu’une sorte de vision littéraire, une purification par l’écriture et la poésie des mots. Tout doit être tiré vers le beau même le plus sordide car dans toute chose il y a naturellement de la beauté

Né dans une famille d’ouvriers déchue et tombée dans une grande pauvreté, j’ai cherché à y échapper socialement et culturellement, refusant « la reproduction » et « le déterminisme social » tel que mis en avant par Pierre Bourdieu. Le changement de classe sociale entendu du point de vue économique et culturel est un processus continu. Pour moi, il s’appuie en particulier sur la recherche permanente de connaissances alliée à un esprit critique sans oublier la solidarité humaine et la révolte contre l’injustice. Les liens aux autres nous forgent et font de nous de bonnes ou de mauvaises personnes. J’écris aussi pour transmettre à mes enfants, mes petits enfants et suivants d’où je viens et par là même d’où ils viennent. Cette démarche d’écriture m’a entraîné bien au-delà de ce que je pensais en me conduisant à rechercher au-delà des souvenirs quelque chose de plus universel. Chantal Jaquet, philosophe, a forgé le concept de « transclasse » dans lequel je m’inscris pleinement.

Mon parcours commence dans la deuxième moitié du 20ème siècle qui a vu un nombre très important de modifications technologiques forgeant à la hâte de nouveaux liens sociaux. Aucune époque n’en a connues autant dans un délai aussi bref. Cela a enthousiasmé mon esprit curieux et inventif. Longtemps épris de technologie, je m’arrête face au Smartphone et au piège de la localisation permanente des individus en attendant leur « puçage ». Je réclame une pause avant que l’humanité ne bascule dans un monde qu’elle ne contrôlera plus mais qui va la contrôler. Les hommes regardent ces technologies fascinés par les « nouveaux jouets » produits au seul profit de l’économie néolibérale, laissant de côté tous les autres aspects qui pourtant remettent en question les rapports humains et in fine, l’économie elle-même.

Dans le même temps, se construit la législation de notre asservissement de demain. Nous devons nous interroger sur la possibilité de vivre libre et heureux, et sur notre pérennité en tant qu’espèce face aux menaces économiques, écologiques et sociétales. Nous pouvons néanmoins être à la hauteur du défit à condition d’en avoir le courage. Pour cela nous devons avoir la sagesse de prendre de la distance avec le confort imaginaire du système dominant et trouver notre place dans le flux du vivant entre nécessité et liberté. Au nom d’une certaine vision de la science on nous a fait croire que le progrès technique conduisait au bonheur. Il est évident aujourd’hui, pour ceux qui veulent le savoir, que c’est faux. Des enfants meurent de mal nutrition, des cohortes d’hommes et de femmes souffrent pour une vie misérable pendant qu’une autre partie dilapide les richesses de la planète.

Rabelais disait « La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n’est que ruine de l’âme.” Il était le penseur d’une condition humaine modeste, consciente de sa finitude. Sa philosophie reconnaissait une nature humaine faible, mais forte en ce qu’elle avait conscience de sa faiblesse.

Pour laisser une trace, j’ai décidé de faire imprimer mes écrits sous forme de livres, le seul vrai moyen de laisser un témoignage humain en m’ajoutant au collectif des « écrivants ».

« Mais qu’est-ce qu’un livre ? Que sont les livres qui, sur nos étagères, sur celles des bibliothèques du monde entier, renferment les connaissances et les rêveries que l’humanité accumule depuis qu’elle est en situation d’écrire ?… Quels miroirs nous tendent-ils ?» N’espérez pas vous débarrasser des livres Jean-Claude Carrière, Umberto Ecco.

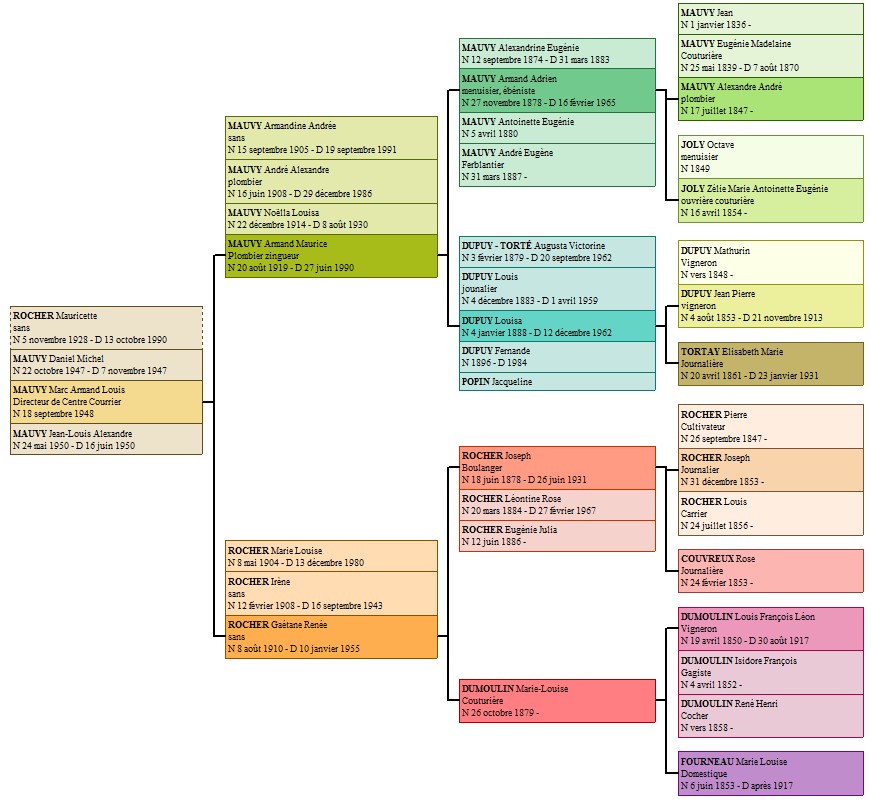

Ceux d’avant

Ma famille paternelle fait partie d’une lignée tourangelle ancienne dont le principal bassin de vie se situe à Amboise. Les recherches généalogiques ont permis de remonter à un Sulpice Mauvy né vers 1640 et marié en 1665 à Amboise. Les métiers exercés vont de fagoteurs à marchands de bois ou menuisiers en passant par passementier et quelques autres. Ils suivent le chemin de la bonne ou de la mauvaise fortune. Mon arrière grand-père Alexandre André Mauvy, a fait la guerre de 1870, il y faisait profession de boulanger. Installé plombier à Tours, il travailla notamment pour l’archevêché. Il était marié à Zélie Marie Antoinette Joly mon arrière grand-mère, issue d’une famille du Loir et Cher. Son père était menuisier et sa mère lingère. Selon le dire de mon père elle était très belle, on l’appelait « Jolie Joly ». Mon père disait que durant sa vie elle n’avait jamais employé autre chose que des cristaux de soude pour se laver, ce qui expliquerait sa très belle peau, une écologiste avant l’heure. Ils ont eu deux filles, Alexandrine, morte à neuf ans, Antoinette et deux garçons André et Armand Adrien, mon grand-père né en 1878 au 13 de la rue de Bordeaux à Tours.

Mon grand-père et les grèves de 1920

A vingt ans Armand Adrien demeurait à Tours, 5 rue Racine, où il travaillait en tant qu’ébéniste, métier qu’il a exercé durant toute sa vie. Entre la rue Racine, la rue Jules Favre et la rue Georges Courteline, il aura vécu sa vie dans un périmètre restreint autour de ce qu’on appelle « la Grande Rue » qui traverse Tours d’est en ouest. Il est mort le 16 février 1965, exilé à la cité des Sables à 6 km du centre ville.

A l’hiver et au printemps 1920, il a 42 ans au moment où un grand mouvement social touche les six compagnies de chemins de fer dont la compagnie Paris Orléans. Il est employé comme chef d’équipe aux Chemins de fer Paris Orléans. Socialiste et syndicaliste, il participe au mouvement de grève par solidarité avec ses camarades simples ouvriers. Il sera révoqué comme au moins 18000 autres cheminots. Par la suite, il sera réintégré comme beaucoup de ses camarades à la Compagnie Générale de Construction et d’Entretien de Matériel de chemin de fer aux ateliers de St Pierre des Corps. Les conditions de travail et les salaires sont moindres, c’est la sanction imposée aux ouvriers grévistes. Il a fini sa carrière chez un ébéniste à l’angle de la rue Georges Courteline et de la rue de la Madeleine à Tours. Son histoire épouse celle des luttes syndicales et des mouvements politiques en Touraine du début du XXème siècle. En 1920, il habite au 16 rue Jules Favre non loin de la salle du Manège où s’est tenu en décembre 1920 le congrès de Tours qui a décidé de la scission entre la SFIO et la SFIC (section française de l’internationale communiste) qui deviendra le PC. Mon grand-père fera le choix du communisme avec les majoritaires. Il disait que tant qu’il n’aurait pas vu les communistes au pouvoir il ne changerait pas d’avis. Je ne sais pas jusqu’à quand il a dit cela. Sa conscience ouvrière l’a sans doute empêché de voir la réalité du mouvement communiste international et la dérive du stalinisme. A notre époque de « grande lessive » on ne manque pas de s’interroger sur l’histoire et ses contradictions, la Révolution de 89, les Lumières, le communisme et bientôt le capitalisme dans une société en effondrement. Qui peut dire qu’il ne s’est jamais trompé?

Ma grand-mère, Louisa Dupuis, est née le mercredi 4 janvier 1888 à Nazelles. Selon l’état civil, elle est la fille légitime de Jean Pierre Dupuis, vigneron, et d’Elisabeth Marie Tortay, journalière. Ils se sont unis le jeudi 23 novembre 1905 à Tours. Leur première fille était née le 15 septembre. Louisa est alors âgée de dix sept ans. Au total, le couple aura quatre enfants : Armandine née en 1905, André né en 1908, Noëlla née en 1914 et Armand, mon père, né en 1919. Ma grand-mère est décédée le 12 décembre 1962, à l’âge de soixante quatorze ans, à Tours. Elle est morte en psychiatrie à l’hôpital Bretonneau, les médecins l’y avaient transférée car elle hurlait de douleur souffrant d’un cancer de l’estomac en phase finale. On était bien loin des soins palliatifs.

« La terre de la grande punition »

La famille Dupuis était une famille de journaliers et de vignerons entre Pocé sur Cisse et Nazelles. Mon arrière grand-père Jean-Pierre Dupuis a épousé Élisabeth Tortay en 1883. Ils ont eu trois filles, Louisa, Augusta, Fernande et un fils, mon grand-oncle Louis Dupuis.

L’histoire de Jean-Pierre Dupuis, mon arrière grand-père, se confond tragiquement avec une infamie de la 3ème République, la relégation en Guyane. Après cinq condamnations pour vol, tentative de vol ou mendicité, Jean-Pierre Dupuis, considéré comme multirécidiviste dont il faut se débarrasser, est envoyé au bagne pour sa dernière condamnation, 6 mois de prison et la relégation. Il allait se retrouver avec les criminels condamnés aux travaux forcés. Il s’agissait pour la 3ème République de se débarrasser de ses petits délinquants récidivistes en les éloignant définitivement par la « relégation » à vie. Les relégués étaient considérés comme une population marginale, jugée irrécupérable. La relégation interdisait tout retour après la peine de prison, on purgeait six mois puis on était là pour toute la vie.

Il embarque le 17 juin 1897 sur le Calédonie qui arrive à Maroni le 9 juillet 1897. Il fera quatre tentatives d’évasion. Il est mort le 21 novembre 1913 à la Léproserie de l’Acarouany près de Mana, en Guyane. Le village était un lieu de soin, mais aussi de quarantaine. Il fallait deux heures de canot depuis Mana pour s’y rendre. Une petite chapelle, des cases en bois et un dispensaire sont érigés là. Les lépreux, tenus à l’écart du reste de la population, meurent à l’abri des regards.

Louis Dupuis

Désireux de rejoindre son père mon grand-oncle Louis cherchera et réussira à se faire condamner à son tour à la relégation. Révolté et réfractaire à l’autorité, il suivra le même chemin vers la Guyane. Petits larcins mais surtout outrage à agent, traité de « vache », et propos antimilitaristes lui vaudront quinze mois de prison et la relégation pour cause de récidive. Succédant à la politique de l’Ordre Moral, la politique de salubrité publique de la 3ème République côtoie l’idéologie d’extrême droite qui domine notamment dans l’armée à cette époque (Affaire Dreyfus).

Les antimilitaristes, les anarchistes, les « apaches » et autres personnes en marge de cette société réactionnaire étaient surveillés et punis dès que l’occasion s’en présentait. Ils étaient les cibles de la police gardienne de l’idéologie dominante.

Des documents relatifs à ces évènements, établis par la Sûreté Générale, ancêtre des Renseignements Généraux, existent encore. Ils proviennent d’archives d’avant 1940. Ces archives ont été saisies et emportées par les allemands en 1940 puis pris par les russes en 1945. Les fichiers de police intéressent tous les pouvoirs. Ces fichiers sont aujourd’hui conservées aux Archives Nationales à Pierrefitte sur Seine, c’est là que ceux concernant Louis Dupuis ont été retrouvés.

La notice individuelle de police transmise à la préfecture indique « Dupuis est non seulement un antimilitariste bien connu, mais aussi un apache des plus dangereux condamné à 15 mois de prison et à la relégation pour outrage à sous-officiers »

Le 9 juillet 1908, il embarque sur le navire le « Loire » et débarque à Maroni le 31 juillet. Il fera une dizaine de tentatives d’évasion dont la 1ère le 27 mars 1913 alors que son père était probablement à la léproserie où il est mort le 21 novembre. Ils n’avaient sans aucun doute plus aucun contact. On peut penser qu’avant le père et le fils s’étaient rejoints et côtoyés de 1908 à 1913.

L’oncle Louis sera finalement tiré d’affaire grâce à une jurisprudence de la cour de cassation en date du 1° avril 1915, confirmée par un arrêt Carrey de la cour d’appel d’Orléans en date du 28 juin 1915 qui décide d’étendre à la peine accessoire de la relégation la « prescription pénale ». Malgré la résistance de l’administration pénitentiaire qui dissimula cette loi au regard des prisonniers et suite à sa dernière évasion en 1916, sa relégation sera prescrite. Il suffisait à un relégué de s’échapper cinq ans du bagne pour voir sa peine prescrite et pouvoir revenir ensuite sur le territoire métropolitain sans être inquiété en quoi que ce soit. D’après les archives il s’évade en 1916 et ne réapparait qu’en 1923 avec la relégation prescrite,

En 1933 il épouse Marie Colette Denise Gabrielle Thorin à Pointe à Pitre en Guadeloupe. Ils rentrent en France assez rapidement. En 1935 ils sont à Paris, ce que confirme une lettre de ma grand-mère datée de juin 35. Ma tante Denise était une guadeloupéenne de couleur, aimable et joyeuse. Enfant, je les ai côtoyés à Paris entre 1950 et 1954. J’ai quelques vagues souvenirs de ce grand-oncle qui se mettait à quatre pattes et me portait sur son dos en faisant le cheval et de ses crises de paludisme qui nous obligeaient à partir rapidement lors de certaines visites. Je n’ai pas eu l’occasion de revoir cet oncle après la mort de ma mère en 1955. Il est décédé à Paris en 1959.

Mon arrière grand-mère Élisabeth a eu une autre fille Victorine, née en 1901 pendant la relégation de son mari. La déclaration de naissance mentionne Jean-Pierre Dupuis comme étant le père de Victorine. S’il en est le père en droit, il ne peut pas être le père biologique puisqu’il se trouvait en Guyane à cette période-là. Victorine aura une fille, la « cousine Jacqueline » élevée en même temps que mon père.

Mes tantes Mauvy

Ma tante Armandine s’est mariée à Julien Hyacinthe Raude qui est mort le 4 mai 1942, je n’en connais pas les circonstances. Ils ont eu deux fils, Lucien et Marcel. né deux semaines après la mort de son père. Armandine n’a jamais beaucoup travaillé, sa sœur Noëlla disait dans des lettres à la fin des années 20 que sa sœur était paresseuse et instable dans son travail. Tout le contraire de Noëlla qui a commencé à travailler dès son certificat d’étude à quatorze ans. La vie n’a pas été généreuse pour Armandine qui a élevé seule ses deux enfants. Quand je l’ai connue, elle était devenue sourde, un problème que ma grand-mère avait à un moindre degré.

Tout le monde la connaissait sous le sobriquet de « Didine ». Elle profitait de son infirmité pour se montrer sans gène. Par exemple, elle s’installait chez le marchand de journaux pour lire les magazines. Les remontrances du marchand n’avaient aucun effet sur elle vu qu’elle n’entendait rien. Une autre de ses manies était de faire déballer et d’essayer les chapeaux dans les magasins et de ne jamais en acheter, ses moyens étant très limités. La tante Didine était une personne très gentille mais qui semblait un peu ailleurs sans doute en raison de son infirmité. Je me souviens qu’elle avait été marquée par l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy le vendredi 22 novembre 1963 à Dallas car elle disait en avoir rêvé quelques jours avant. Étais-ce une prémonition ? Qui peut savoir ?

Ma tante Noëlla est morte à seize ans en mettant au monde son fils André, que le père n’a pas reconnu. Elle a écrit de nombreuses lettres à son frère André de 1927 à 1930. Ces lettres sont une source précieuse de renseignements. Elles dénotent une forte personnalité et un véritable esprit de famille. Noëlla est certainement le lien qui a manqué à l’union et à la stabilité de la famille.

Les lettres de Noëlla permettent de connaître plus en détail le tissu familial à la fin des années 20. J’y apprends que la grand-mère Zélie réside d’abord à Tours chez mes grands-parents, puis à Paris chez son autre fils, André Eugène et sa femme Anna, la tante Nana selon Noëlla. Dans ces lettres on retrouve également « Mimile », Emile Mesguy et sa femme Antoinette, sœur de mon grand-père et leur « gosse », futur ingénieur aux chemins de fer.

Les lettres révèlent aussi des ambitions professionnelles pour répondre aux besoins minimum d’une famille de l’époque. La préoccupation pour une personne du peuple normalement ambitieuse était d’avoir « le certificat d’étude primaire » pour choisir un métier. Pour Noëlla c’était de travailler dans l’imprimerie. Aujourd’hui 85% d’une tranche d’âge a le Bac et ne sais pas trop quoi en faire faute de débouchés de production qui qualifient des métiers plutôt que des emplois de service qui ne sont qu’une forme de domesticité moderne.

Mon oncle André

La vie de mon oncle a été brisée alors qu’il était jeune par de mauvaises fréquentations. A l’âge de dix neuf ans il a été condamné pour vol à cinq ans de réclusion et six ans d’interdiction de séjour. Sa sœur Noëlla sera son principal lien avec la famille, elle lui a écrit chaque semaine de mai 1927 à juin 1930. Le dernier courrier est daté du 10 juin 1930. Noëlla meurt le 8 aout 1930 des suites de son accouchement.

Le courrier aux prisonniers était surveillé et limité à la famille, en particulier en prison centrale. Noëlla avait dû fournir un justificatif d’état civil pour pouvoir correspondre. Certaines informations transmises étaient censurées, chaque lettre comportait un visa de l’administration pénitentiaire. Par ces lettres on apprend qu’après son incarcération il devra faire son service militaire, probablement dans une unité disciplinaire comme le voulait la règle. Par ces courriers il n’aura pas eu connaissance de la grossesse de sa sœur sans doute pour ne pas le tracasser.

Des lettres de ma grand-mère datant de 1935 mentionnent son retour venant d’un pays chaud et son débarquement. Mon père m’avait raconté être allé avec mon grand-père voir André à Port-Vendres. Il en avait le souvenir précis à cause du grand vent qui repoussait littéralement l’enfant qu’il était. Or, Port-Vendres était avant guerre le principal port en lien avec l’Algérie. Sans doute mon oncle a-t-il fait son service militaire dans les Bat’ d’Af’ (bataillons d’Afrique) dont les soldats appelés Zéphyrs puis Joyeux, avaient purgé une peine d’emprisonnement avant leur incorporation.

Les bataillons d’Afrique ne sont pas des unités disciplinaires au sens strict. Cependant, il est clair qu’il y régnait une discipline bien plus forte que dans les autres unités de l’armée. La loi de 1905 dit « sont incorporés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique (sauf décision contraire du Ministre de la Guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison) les individus reconnus coupables de crimes, condamnés seulement à l’emprisonnement » Les bataillons stationnaient dans leurs garnisons d’Algérie ou de Tunisie, situées dans des régions très inhospitalières. L’ambiance y était très dure, par suite du régime, parfois inhumain infligé aux Joyeux. On peut citer les sévices du tombeau où on enfouissait le puni dans le sable la tête seule sortant du trou sous un soleil ardent, ou celui de la crapaudière où le puni était attaché à plat ventre, pieds et mains fixés ensemble derrière le dos. Il s’ensuivit des décès dont la presse s’empara, notamment Albert Londres.

Après son retour, interdit de séjour à Tours, il s’installe à Angers où il se marie en septembre 39 avec la tante Suzanne, sa correspondante pendant son séjour en Algérie. Ma grand-mère s’étonna de la résidence choisie dans une de ses lettres, elle n’était sans doute pas au courant de tout. L’oncle André a ensuite mené une vie sage et exemplaire. Il a eu une situation stable en tant que plombier à la brasserie Saint Éloi de Tours. André et Suzanne n’ont pas eu d’enfants. Dans les années 50, il fut réhabilité. La réhabilitation judiciaire récompense une réinsertion sociale réussie et restitue, à celui qui le mérite, sa dignité de citoyen.

Un côté dans l’ombre, la famille Rocher

De ma grand-mère maternelle, je ne sais rien sinon qu’elle s’appelait Marie-Louise Dumoulin. Mon grand-père Joseph Rocher était boulanger. Le couple Rocher a eu trois filles Marie-Louise, Irène et ma mère Gaëtane. Irène est née le 12 février 1908 et décédée le 16 septembre 1943 à Nantes sous les bombardements, je ne l’ai pas connue. En revanche, jusqu’à l’âge de 6 ans, j’ai bien connu Marie-Louise qui habitait passage de l’Épargne à Paris, la chambre voisine de la nôtre. Elle est née le 8 mai 1904 et décédée à Nanterre en 1980 ce que je n’ai appris que très récemment en faisant des recherches généalogiques. J’ignorais qu’elle vivait encore pendant ma vie d’adulte. Je regrette de ne pas l’avoir su, elle aurait pu m’apprendre beaucoup de choses sur ma mère et la famille Rocher. En 1980 Internet n’existait pas pour retrouver des personnes.

En 1943, Marie-Louise se trouvait en Allemagne. Était-ce pour le STO, travailleuse volontaire ou pour suivre son conjoint ? Je l’ignore.

Mes parents

Mon père, Armand, porte le prénom de son propre père qui l’a déclaré ainsi à la naissance, contre l’avis de sa femme. Je n’ai jamais su si c’est parce que mon grand-père avait un peu arrosé la naissance, s’il avait oublié le prénom voulu par ma grand-mère ou encore si c’était son choix personnel. Toujours est-il que ma grand-mère refusa toute sa vie d’appeler mon père par son prénom. Elle l’appelait « mon biquet » ou « Bibi ». Pour cette raison mon père était connu sous ce sobriquet de Bibi.

C’était un enfant assez doué, semble-il, puisqu’il obtint son certificat d’étude en 1932, il n’avait que treize ans. Il passe ensuite un CAP de plombier-zingueur et devient ouvrier qualifié à dix sept ans. Au recensement de 1936, il habitait chez ses parents avec André, le fils de Noëlla, son neveu. C’est un bel homme de un mètre soixante et onze qui rencontre en 1939 une petite femme, par la taille, dont il tombe amoureux. Gaëtane, ma mère, elle mesurait environ un mètre cinquante.

Le 20 août 1939 il a 20 ans ; le dimanche 3 septembre 1939 à onze heures pour la Grande Bretagne et à dix sept heures pour la France, la guerre est déclarée à l’Allemagne. La première fraction de la classe 39, dont ne fait pas partie mon père, est appelée au service armé. Selon son livret militaire mon père sera incorporé le 15 avril 1940 comme soldat de 2ème classe au 9ème régiment des tirailleurs. Le Maréchal Pétain fait signer l’armistice le 22 juin 1940. Le 1er août 1940 mon père est réaffecté à Agen, au 150ème Régiment d’Infanterie recréé dans l’armée d’armistice. Le régiment est dissous le 28 novembre 1942 à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, l’Armée d’armistice cesse d’exister.

Selon la version officielle mon père est démobilisé et « se retire » à Tours 28 rue Duchesne. En fait, il s’était déjà démobilisé tout seul, il est déserteur de l’armée de Pétain, il est en cavale depuis août 1940. Le 21 mai 1942 il sera condamné par le tribunal de St Nazaire à quatre mois de prison pour vagabondage et vol d’un lapin, puis le 21 août 1942 par le tribunal de Tours à six mois d’emprisonnement pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. Libéré, le 25 février 1943 il reçoit son télégramme pour partir travailler en Allemagne dans le cadre du STO. « Vous êtes désigné pour partir travailler en Allemagne veuillez vous présenter à la feldkommandantur de Tours le vendredi 26 février à 9 heures ». Sur son télégramme mon père a inscrit « réfractaire» et s’est fondu à nouveau dans l’anonymat de la France de cette époque. Cet acte aurait pu avoir des conséquences dramatiques puisque l’occupant n’hésitait pas à exercer des représailles, les réfractaires, s’ils étaient repris, étaient déportés dans des camps de travail et la famille pouvait être menacée. Comment a-t-il vécu de février 1943 à mai 1945 ? Sans doute comme les 200 000 autres jeunes qui refuseront d’aller travailler en Allemagne. Certain ont gagné le maquis, d’autres se sont cachés. Mon père n’en parlait jamais.

Le refus est un des premiers actes de résistance possible il s’oppose au consentement. J’ai retrouvé mention de son statut de réfractaire sur son rappel de carrière pour la retraite, « réfractaire du 21/04/1943 au 16/11/1944 », la seule reconnaissance officielle de son acte de résistance. Mon père a refusé à cette époque l’armée de Pétain et le STO par conviction personnelle. Il aurait pu en tirer avantage après la Libération. Certains se sont faits valoir pour beaucoup moins que cela, mais ce n’était pas dans sa nature ni dans le fil de l’histoire anarchiste d’une partie de la famille.

La guerre prend fin et il est remobilisé pour finir son temps. Il garde les prisonniers allemands chargés du déminage. De cette époque il garde quelques souvenirs plus ou moins bons, comme ce cadeau d’un coffret en bois avec la croix de lorraine fabriquée par un prisonnier et que j’ai encore. Un autre moins bon quand il a dû tirer sur un prisonnier qui tentait de s’évader.

Mes parents s’étaient connus en mars 1939 d’après les dates au dos des photos. Ma mère était plus âgée de neuf ans et avait une fille, Mauricette née en 1930. Ma grand-mère paternelle, Louisa, était farouchement opposée à ce couple. Elle vénérait mon père et détestait celle qui lui prenait son fils. Elle fera tout pour casser le couple. Ma mère a écrit au dos d’une photo sur laquelle mon père est avec ses parents « cette femme qui a brisé ma vie » en parlant de ma grand-mère.

Ma mère, Gaëtane est née à Savonnières en Indre et Loire le 8 août 1910. Je ne sais rien de sa vie avant sa rencontre avec mon père. Elle a vingt huit ans et une fille de dix ans, Mauricette, lorsqu’ils se rencontrent. C’est le grand amour. Le goût du chant fait sans doute partie de leur histoire. Elle chante avec la voie d’Edith Piaf et lui avec celle de Tino Rossi. Elle est musicienne, elle joue du violon et à l’occasion de l’accordéon. Pendant les années de guerre je n’ai pas d’information sur sa vie quotidienne. Elle est seule avec un compagnon en cavale et une fillette de dix ans. Pendant la guerre ils seront séparés, mon père est en cavale entre Tours chez ses parents et St Nazaire ou Nantes. Ma mère est avec sa fille Mauricette, je n’ai pas d’information sur sa vie quotidienne. Peut-être se sont-ils vus à Nantes chez ma tante Irène, la sœur de ma mère, jusqu’au décès de celle-ci en 1943 sous les bombardements.

Mes grands-parents habitaient à cette époque 77 rue Georges Courteline à Tours, ma mère a pu y résider un peu, Mauricette avait des souvenirs de l’occupation en commun avec mon cousin André né comme elle en 1930. Je l’ai entendue évoquer leurs aventures d’adolescents à la recherche de nourriture. Mais cela ne veut pas dire qu’ils habitaient ensemble.

Après la guerre mes parents ont repris une vie commune pour fonder une famille. Ils ont habité à Sainte Catherine de Fierbois en Touraine où ils se sont mariés le 11 octobre 1947, onze jours avant la naissance de mon premier frère Daniel qui ne vivra que dix huit jours. Mes parents en ont eu beaucoup de chagrin, cela m’a été rapporté par Éliane, la première femme de mon cousin André, qui les a vus pleurer. Ils s’étaient installés à la campagne car mon père avait pour projet de démarcher les fermes à vélo et d’offrir ses services pour réparer les casseroles et autres objets en métal. L’après guerre et le manque de tout favorisait la réparation. Il aurait pu aussi exercer son métier de plombier-zingueur et devenir artisan. Mais ma mère avait donné leurs quelques économies destinées à l’achat du matériel à Mauricette, pour son installation, à la naissance de sa fille Irène. Le projet est tombé à l’eau. Il n’était plus utile d’habiter la campagne. Ils ont donc déménagé pour Tours chez mes grands-parents, puis pour Saint Pierre des Corps. Ma naissance l’année suivante sera leur premier vrai bonheur.

Certaines personnes sont marquées par le malheur, ma mère aura été de celles là. Mauricette, était le fruit d’un viol, peut-être d’un inceste. En tout état de cause, ma demi-sœur est née de la brutalité d’un homme. Je hais la violence faite aux femmes. J’imagine à peine la difficulté de vie d’une fille-mère à cette époque. L’idée de sa pauvre vie et le manque de sa présence au cours de mon enfance me sont une souffrance durable. Les mots existent qui cicatrisent certaines blessures, mais ils laissent malgré tout un vide de douleur permanent.

De 1939 à 1955 mes parents auront connu cinq ans de galère pendant la guerre, perdu deux enfants à la naissance en 47 et en 50, et pour finir, basculé dans l’épreuve de la maladie à partir du début de 54. Ma mère s’est éteinte le 10 janvier 1955 après plusieurs mois de maladie et de souffrance. Je me réconforte en me disant qu’ils ont eu quelques moments de bonheur et qu’une grande partie de ces moments leurs a été apporté par ma présence. Je pense en avoir été conscient très tôt, le lien à mes père et mère repose sur ce bonheur perdu et sur l’amour qui nous unissait. Ce lien est très fort, c’est pour cela qu’ils sont toujours à mes côtés et que quelquefois je me prends à penser qu’ils veillent encore sur moi. Dans les moments difficiles je les invoque en esprit et leur demande de veiller encore sur moi et sur les miens.

Ma venue au monde

Juste quelques instants avant ma naissance, lui appuie sur les pédales et elle, sur le cadre du vélo, gère ses douleurs, C’est mon premier voyage en vélo du 77 de la rue Georges Courteline au 34 de la rue d’Entraigues où je suis né à la clinique d’accouchement chez Madame Nivert. Ma naissance fut difficile, mon père m’a rapporté que j’ai du être ranimé à coup de tapes sur les fesses, j’étais tout bleu à la sortie. Cela a dû être une nouvelle épreuve et une grande peur en raison du décès de mon frère Daniel l’année précédente. A la naissance j’étais déjà un survivant, je le serai encore plus en 1950 avec la mort à trois semaines de mon second frère Jean-Louis. Je suis le survivant, celui qui allait éclairer pendant quelques années la vie de ces deux âmes amoureuses jusqu’à ce que le malheur revienne.

Il m’est difficile de reconstituer avec exactitude l’histoire de mes parents. Ma mère est décédée quand j’avais six ans et je me suis trouvé éloigné de mon père pendant les quatre années qui ont suivi. Durant cette période j’étais en pension chez ma demi-sœur, Mauricette, qui ne m’a jamais parlé de rien. Elle ne s’entendait pas bien avec mon père et pour cette raison, elle évitait d’évoquer le couple de mes parents. De plus j’étais un jeune enfant à peine en âge de comprendre. Je crois surtout qu’évoquer notre mère lui était trop pénible. Par la suite, mon père ne m’a jamais parlé de ma mère pour éviter des scènes de ménages avec une seconde femme jalouse de sa vie antérieure.

Mon petit paradis

« S’il regrette sa petite enfance, c’est qu’on le déchargeait alors du souci d’exister, c’est qu’il était totalement et luxueusement objet pour des adultes tendres, grondeurs et plein de sollicitude, c’est qu’il pouvait alors – et seulement alors – réaliser son rêve de se sentir enveloppé tout entier par un regard » Baudelaire par J.P. Sartre

La petite enfance est l’époque de la découverte du monde et de l’apparition de la conscience, cette relation qu’un être est capable d’établir avec le monde où il vit et avec lui-même. Seul avec mes parents et coupé des autres enfants, la connaissance, l’émotion, l’existence, l’intuition ou la pensée prennent un tour particulier. Ma conscience a pris racine dans une pauvre chambre d’hôtel qu’habitaient mes parents à Paris dans le 19ème arrondissement et dans la solitude d’un enfant unique baigné de leur amour.

Après le décès de mon frère et l’échec de papa « auto entrepreneur » avant l’heure, ils décident d’aller tenter leur chance à Paris. Nous allons habiter à deux pas des Buttes Chaumont, passage de l’Épargne, au n°10. Le passage se situait entre la rue de Crimée et l’avenue Jean Jaurès. Il a été supprimé pour faire place à des immeubles modernes. Le propriétaire était un algérien comme une partie des habitants de l’hôtel. Le passage de l’Épargne était assez sordide. Je ne souviens pas y avoir eu des amis de mon âge. L’environnement social ne favorisait pas les fréquentations.

Voici ce qu’on en dit en 1909, « Nous visitons encore les impasses Paynet et Langlois qui donnent place Hébert (La Chapelle), dans le quartier de la Villette, l’impasse de Joinville et le passage de l’Épargne, cloaques fétides qui, la nuit, se transforment en coupe-gorges » L’Humanité. 20 mai 1909.

Ou encore selon le récit d’une petite fille en 1939 « Nous demeurions dans le 19ème arrondissement, passage de l’Épargne, au numéro 5. Un passage qui allait de l’avenue Jean Jaurès à la rue de Crimée. J’allais à l’école juste à côté, rue Philippe de Girard. Dans la classe, beaucoup d’élèves avaient un surnom. Le quartier était très mélangé. Ma voisine, italienne, ainsi que son frère étaient les « macaronis ». Il y avait aussi les petits arabes. Les parents tenaient un café dans le passage et eux, c’étaient les « bicots » et moi, j’étais la « petite youpine » Tous ces adjectifs ne nous gênaient pas, antisémitisme nous ne connaissions pas. ».

Lorsque nous sommes arrivés là, le passage n’avait pas tellement changé, c’était toujours le même lieu. Le « café des bicots » de 1939 c’était peut-être notre hôtel puisqu’il faisait aussi café. Ce lieu fut malgré tout un lieu de bonheur pour moi dans l’insouciance enfantine de mes trois à cinq ans.

Le logement était constitué d’une seule pièce. On y trouvait un lit, une commode, un coin lavabo, un poêle, une table et des chaises. Je dormais dans le lit de mes parents, à leurs pieds. Les occupants du logement, Gaëtane, Armand, Marc et au début Blacky le chien briard vivaient en harmonie. Plus tard Blacky sera sacrifié par manque de place et sous pression du propriétaire qui n’osait plus se présenter à cause du chien qui lui faisait peur. Le chien briard est un gros chien au poil long assez impressionnant. Pendant les quelques mois passés avec nous, les toits de Paris, en accès à partir de la fenêtre, lui serviront de lieu de promenade et de toilettes à chiens. Mais c’était le chien ou la rue, mon père a du le faire piquer.

La reconstruction après guerre prend du temps et la situation de l’habitat est déplorable. Bien des gens habitent en hôtel dans des chambres meublées. Cependant, ils sont favorisés car d’autres familles sont en bidonvilles ou même couchent dans la rue. Le passage est un lieu à l’écart où vivent essentiellement des immigrés d’Algérie et des familles françaises pauvres et sans autres possibilités de logis

De l’autre côté de la cloison de notre chambre meublée, il y avait une autre chambre où habitait ma tante Marie-Louise que j’appelais gentiment tata « dingue-dingue » en raison des cris qu’elle poussait lorsque son mari la frappait. L’oncle René n’était pas un mauvais bougre mais il buvait toute la journée des bols d’eau et de vin sucrés, ça finissait quand même par faire beaucoup d’alcool, d’où les cris de tata « dingue-dingue ». Je l’aimais bien, ma tante, elle aussi m’aimait bien, elle n’avait pas d’enfants. J’ai appris assez récemment qu’elle est décédée en 1980 à Nanterre. Les informations aujourd’hui accessibles par Internet et le goût de la généalogie permettent ce genre de découverte. Dans ma mémoire d’enfant ma mère était disparue et ma tante avec elle, la mémoire s’installe comme cela et on fait souvent avec. Ma tante est tombée dans l’oubli par inadvertance de ma part et je le regrette. Un lien se brise et le reste suit ; pendant mes années de jeune adulte j’avais bien autre chose à faire mais cela me trouble.

Pour occuper mes journées, j’avais à ma disposition quelques jouets ce que bien des enfants pauvres à l’époque pouvaient m’envier. Parmi ces jouets je me souviens d’un bus mu par un ressort à clé et dont le chauffeur sortait régulièrement la tête par la fenêtre, un beau système d’engrenages. J’étais assez habile à démonter mes jouets, pour les remonter c’était autre chose. J’attendais avec impatience que mon père rentre du travail pour le voir les réparer. J’ai toujours admiré son habileté manuelle, il savait tout faire de ses mains. J’avais aussi le journal de Mickey et un album « Bambi » que je feuilletais pendant de longs moments. C’est ainsi que j’ai appris à lire seul, c’est à dire à reconnaître les mots.

J’étais en très bonne santé, soutenu par un peu de vin sucré en guise de fortifiant ce qui était fréquent en ce temps là. Pour la nourriture je me souviens bien du pain frotté à l’ail et des tartines de saindoux en guise de beurre ; le beurre c’était pour les riches. Toutes mes journées se ressemblaient. Je passais le plus clair de mon temps à la lecture et au démontage des jouets quand je n’allais pas me promener avec ma mère.

La petite voisine part pour l’orphelinat

Dans la sérénité de notre petite famille, papa, maman et moi, un épisode d’injustice m’a particulièrement frappé. A l’étage du dessous vivait une famille, les parents et plusieurs enfants, trop sans doute, bien que je ne sache plus combien. Un jour, grâce aux bons soins d’une assistante sociale, le retrait de l’ainée a été décidé. On vient, elle crie, hurle et se débat mais elle est tout de même emportée. J’imagine, vers un lieu de l’assistance publique de type orphelinat comme cela existait à l’époque. Mes parents en parleront, mon père tonnant que jamais une assistante sociale ne mettra les pieds chez nous, cela me rassure. C’est sans doute à partir de ce moment qu’est née ma défiance à l’égard d’un système social qui ignore les liens d’amour.

Plus tard, c’est le 14 juillet sous un soleil éclatant aux Champs Élysées, je suis juché sur les épaules de mon père et je vois les enfants de l’assistance publique vêtus de coton blanc dans le défilé. Ils jouent à descendre puis à remonter et descendre encore des camions bâchés durant la cérémonie dans le long fleuve des armées de la République. Je n’ai pas aperçu ma petite voisine, il y a tellement d’enfants abandonnés ou retirés à leurs parents. Il est fort mon père, je serre sa tête dans mes bras, je suis rassuré mais je suis triste pour ma voisine. Le soleil est au rendez-vous et je découvre le monde. Je mesure ma chance, bien en sécurité. Plus tard à l’adolescence, je verrai à nouveau partir des enfants retirés à leurs parents et je serai toujours bien content de ne pas en être. Ce drame de l’enfance séparée me poursuivra longtemps. Plus tard après mon retour auprès de mon père, entre la vie difficile dans un milieu de type cour des miracles et la séparation, je me trouverai bien heureux de ne pas être abandonné.

La vie passage de l’Épargne et mes frasques

Le passage de l’Épargne allait de la rue de Crimée au boulevard Jean Jaurès en faisant un coude. Dans le passage je crois me rappeler qu’il y avait plusieurs commerces, notre hôtel, une boulangerie, un bougnat, c’est là qu’on se fournissait en boulets de charbon lorsqu’on en avait les moyens, et un café à la sortie sur le boulevard Jean Jaurès.

Le bougnat ou Auvergnat de Paris, est un immigrant installé à Paris, originaire d’Auvergne, Après avoir exercé la profession de porteur d’eau, notamment pour les bains dès le XVIIe siècle, à partir du XIXe siècle, ils vont s’orienter progressivement dans le commerce du bois, du charbon (livré à domicile), des boissons (vin, spiritueux, limonade), dans l’hôtellerie. Cette reconversion se fit sous le Second Empire, quand le réseau d’alimentation en eau de la capitale commença à desservir les étages des immeubles. Ils forment au XIXe siècle et dans le premier tiers du XXe siècle la communauté immigrante la plus importante de Paris.

La vie dans le passage n’était pas toujours très paisible mais lorsqu’on est enfant on s’habitue et le quotidien devient une espèce de jeu. Le jeu des hommes qui se poursuivent sur les toits, ils jouent aux gendarmes et aux voleurs. Dans la rue le danger est permanent et la vie peut ne tenir qu’à un fil, celui par exemple d’un livreur de boisson qui me maintient sous son camion alors que des coups de feu s’échangent. Ou encore, ce jour où je fus bousculé par un homme poursuivi, dans la chute j’y ai laissé une dent. Tous les anciens du passage qui me connaissaient, comme pour s’excuser de cette mauvaise manière, affirmèrent que l’homme n’était pas du quartier. Un autre jour je vis un homme le visage en sang et je relatais avec insistance à mon père avoir vu « un peau rouge » , c’est ainsi qu’on représentait les indiens d’Amérique dans mes livres d’images. Quelques temps et quelques renseignements plus tard mon père finit par comprendre mon insistance. Un homme s’était fait balafrer au couteau. Il avait le visage en sang, j’étais convaincu de ce que je disais et je n’avais pas tout à fait tort. Le visage était celui d’un « visage pâle » mais la peau était bien rouge.

J’étais identifié et bien accepté par les algériens adultes, en particulier les anciens qui appréciaient ma politesse différente de l’effronterie des autres garnements. Je suivais en cela les conseils de mon père qui n’avait pas de cesse de me dire de toujours être poli, de bien me comporter et de respecter les règles. Il fallait aussi toujours être bien coiffé. Mon père mettait un peu de salive dans ses mains pour tenir mes cheveux, il appelait ça « le baume de mon cœur ». Mon attitude conforme me valait de temps en temps une petite pièce pour acheter des bonbons de la part des vieux arabes. C’était plutôt encourageant d’être poli et gentil. Je faisais aussi les courses pour la maison, pain et petite alimentation. Pour ces dernières j’allais à une épicerie rue de Crimée avec un papier sur lequel étaient inscrit ce que je devais rapporter.

Un jour je devais aller chercher des saucisses à cette épicerie, ce que je fis. Mais, saisi par la gourmandise, je décidais d’acheter avec la monnaie des « caramels à un franc », d’avant 1960. A ce moment là, je suis dans la tentation de gourmandise, j’en perds toute raison et je demande à l’épicière de transformer la monnaie en caramels. Devant son étonnement j’insiste, elle s’exécute, pas très convaincue. En sortant je déguste mes caramels, un à un cela prend un certain temps. Puis, fini les caramels, vient l’heure de la lucidité. Qu’ai-je fait ? Je n’ose pas rentrer chez moi. Je tourne et retourne tout cela dans ma tête et j’en viens à décider de ne pas rentrer. En guise de réconfort j’entame même les saucisses, il faut bien survivre. Pendant ce temps s’inquiétant de mon retard, mon père est parti à ma recherche et finit par me trouver caché derrière un arbre. Ma fugue n’aura pas duré très longtemps et je m’en tire plutôt bien avec peu de reproches. Compte tenu de la peur qu’ils ont eue, mes parents se montrèrent très cléments.

Des bribes de vie me reviennent en mémoire sur ma mère et notre complicité. Elle me gardait précieusement auprès d’elle, pas d’école maternelle ni de garde étrangère quelconque, c’était chaque jour ma main dans la sienne. Nous allions ensemble faire les quelques courses d’alimentation nécessaires. C’est sur les empilements de boîtes de conserves que j’ai appris à compter en faisant attention de ne rien renverser, pas comme cette fois où je me suis retrouvé assis dans une caisse d’œufs.

Ma mère était musicienne, elle jouait du violon et aussi de l’accordéon. Je me souviens précisément d’un arrêt au café au coin du passage de l’Épargne et de l’avenue Jean Jaurès où elle joua avec un beau succès sur l’accordéon d’un artiste de passage. J’ai peu d’autres souvenirs de ma mère, les souvenirs s’entretiennent sinon ils disparaissent, personne ne m’a aidé à les entretenir.

Mon père travaillait, comme il l’a toujours fait lors de son séjour parisien jusqu’en février 1958. Aller chercher papa à son travail est une occupation merveilleuse pour les enfants dans leur jeune âge. Chaque fois c’était une fête, il y a tant de découvertes à faire, en premier lieu le monde personnel de papa celui où il est toute la journée. Je me souviens être allé le chercher lorsqu’il travaillait dans une fabrique de chauffe-eaux du côté de la porte Maillot. A notre arrivée, j’avais eu du mal à le reconnaître recouvert de projections dues à la métallisation. Avant ce jour, c’était transparent car mon père qui a toujours eu grand soin de sa personne se lavait et se changeait avant de revenir chez nous. L’atelier sera victime d’un incendie et mon père à la demande son employeur viendra de nuit brûler au chalumeau des chauffe-eaux rebutés pour augmenter le versement de l’assurance. C’est un souvenir que je n’ai pas réussi à vérifier. Sur le chemin du retour ou lorsque nous étions en promenade je m’évertuais à courir après les pigeons. On m’avait dit que si on leur mettait du sel sur la queue on pouvait les apprivoiser. J’étais fasciné par les amples mouvements des groupes qui s’envolent pour se poser un peu plus loin c’était déjà une récompense mais je n’ai jamais réussi à en apprivoiser un.

Certains dimanches nous allions à la campagne chez un collègue de travail en banlieue, à Vigneux sur Seine. Le dernier emploi de mon père à Paris, en février 1958, avant de revenir à Tours a été dans la société Auer qui fabriquait des appareils de chauffage, elle existe encore.

Nous faisions très régulièrement des promenades au jardin des Buttes Chaumont, au square à côté du métro Stalingrad ou le long du canal de l’Ourcq. Le canal de l’Ourcq avec le canal Saint-Denis, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin, constituent le réseau des canaux parisiens. À l’origine, le canal avait pour premier objectif d’alimenter Paris en eau potable. Dans les années 50 il était parcouru sur toute sa longueur par les « flûtes d’Ourcq », péniches adaptées au petit gabarit de la plus grande partie du canal. La circulation des péniches faisait rêver au voyage. Aujourd’hui c’est un axe vert et on y fait des activités de loisirs, cyclotourisme et la randonnée pédestre. Ma tortue, du moins ce qu’il en reste, repose au bord de ce canal. Après la disparition du regretté Blaky mes parents m’avaient acheté une tortue ça prend moins de place, malheureusement elle n’a pas survécu longtemps, peut-être à cause du fait qu’elle ne pouvait pas aller se promener sur les toits comme notre chien.

Les Buttes Chaumont

Le parc des Buttes-Chaumont est un jardin public de près de vingt cinq hectares, c’est l’un des plus grands espaces verts de Paris. Ce jardin imite un paysage de montagne avec rochers, falaises, torrents, cascades, grotte, alpages, belvédères. C’était pour moi un merveilleux endroit plein de découvertes, tout un décor fascinant pour l’imaginaire, peuplé d’oiseaux de toutes sortes à deux pas de chez moi.

Le parc me faisait rêver et le rêve peut quelquefois vous entraîner dans l’aventure. C’est ainsi que j’ai fait une fugue. Il court, il court le bambin qui va au jardin. Ce jour là, la promenade aux Buttes Chaumont n’était pas au programme et j’en étais très mécontent. Je décidais alors de m’y rendre seul. Je demandais à descendre jouer dans le passage, promettant de ne pas m’éloigner. Mais l’intention préméditée me conduisit à prendre seul le chemin des Buttes Chaumont.

Je sors du passage vers le boulevard Jean Jaurès je descends dans le métro Laumière et je ressors en face côté de l’avenue Laumière. Après c’est tout droit en haut, facile. Mais le problème c’est que le temps passe vite et que l’absence finit par être remarquée. Mon père part à ma recherche, avec une petite idée. Il connaît mon entêtement. Il se renseigne au passage à la mairie de l’avenue Laumière où l’agent de faction lui confirme avoir vu passer un bambin. On remarquera qu’à l’époque la société sécuritaire n’était pas d’actualité. Il n’y avait rien d’anormal à la promenade solitaire d’un enfant en bas âge. Lorsque mon père m’a retrouvé j’étais sur le retour fort satisfait de ma promenade. Mon père me pardonnera facilement à nouveau, trop heureux de m’avoir retrouvé.

L’hiver 1954

Lors de la première semaine de l’année 1954, une première vague de froid accompagnée de chutes de neige s’abat sur le nord et le nord-est de la France. Les températures descendent en dessous de −10 °C ; on relèvera −16 °C à −18 °C dans l’est et même jusqu’à −30 °C à dans le Bas Rhin. Fin janvier, début février, c’est une seconde vague de froid qui concerne cette fois toute la France. Les principaux cours d’eau gèlent et, à Dunkerque une banquise se forme. On enregistre jusqu’à −25 °C à Luxeuil les Bains, −21 °C à Mulhouse, −13 °C à Paris. Le 5 et le 6 février, une tempête de neige s’abat sur le Languedoc-Roussillon ; en deux jours, il tombe 85 cm de neige à Perpignan, 40 cm à Carcassonne et 30 cm à Montpellier.

La rigueur extrême des températures amènera l’abbé Pierre à pousser à la radio son fameux cri d’alarme que l’histoire retiendra sous le nom de « Appel de l’abbé Pierre » . Cet appel provoquera un afflux massif de dons et fera connaître aux Français le Mouvement Emmaüs, créé en 1949, alors en plein développement. Pendant l’hiver 54 en janvier-février, mon père brûla ses vêtements et l’intérieur de la commode pour nous réchauffer. Nous avions la chance d’être abrités dans un immeuble, ce n’était pas le cas de toutes les familles.

La fin de l’insouciance

Mais en cette année 1954, un autre drame se profilait, ma mère était atteinte d’un cancer de l’utérus qui allait l’emporter en à peine un an. Mon père travaillait beaucoup pour nous faire vivre et payer les frais de médecins. La prise en charge des frais médicaux n’existait pas comme aujourd’hui. Il n’y avait pas de carte vitale, il fallait payer les frais puis se faire rembourser. Ceux qui ne pouvaient pas avancer les frais devaient renoncer à se soigner. Dans les années 50 Villejuif était le centre de recherche sur le cancer le plus avancé, mon père y emmena ma mère pensant pouvoir la sauver. Rien n’y fera. De cette époque date ma méfiance à l’égard de la médecine qui promet beaucoup mais ne sait pas tout et ne sauve pas toujours. J’ai rêvé à plusieurs reprises d’une assemblée de médecins costumés et cravatés autour d’une table qui condamnaient ma mère.

Au printemps 54, nous fûmes, en raison de la santé de ma mère, tous les deux envoyés à la campagne à Paizay le Tort dans les Deux Sèvres, au lieu dit la Grelière chez ma sœur Mauricette. L’été 54 à Paizay le Tort était radieux, papa était avec nous pendant quelques jours, maman et moi dans les prés, j’ai encore quelques photos. J’étais heureux ne comprenant pas le drame qui se jouait. Mon père nous quitta pour rentrer à Paris.

On m’inscrivit à l’école. C’était ma première rentrée en septembre 1954. Je savais déjà lire un peu. Je savais compter aussi. J’étais instruit, je devins rapidement un des meilleurs élèves. L’institutrice s’appelait Madame Hutin, une femme sévère et brutale.

Le 10 janvier 1955, maman est morte.

« On n’est pas orphelin d’avoir perdu père et mère, mais d’avoir perdu l’espoir. » Proverbe malien

Le jour de l’enterrement on m’a laissé à la maison, les adultes sont partis. Il fait gris et il tombe une mauvaise pluie, je m’en souviens car je ressens encore cette solitude. Pourquoi suis-je là sans mon père ni ma sœur? Tous sont partis, pourquoi mon père ne m’a-t-il pas emmené ? Ce n’est que quelques temps plus tard que j’ai appris la vérité par ma nièce d’un an mon ainée, c’était dans l’écurie aux chèvres. Elle m’a dit, « ta maman est morte », elle aurait pu dire grand-mère est morte, non, elle a dit « ta maman est morte », comme si cela ne la concerné pas. J’étais seul et j’étais orphelin.

Aucun adulte n’avait eu le courage ou su trouver les mots pour m’expliquer la chose, pas même mon père, reparti vers Paris reprendre le travail, sans rien me dire. Je me souviens des nuits de pleurs, consolé par mon beau-frère et d’autres fois par le chien. La mort sera toute ma vie durant une compagne constante et les chiens mes amis. Les chiens, il y en a pour tout, pour la chasse, pour garder les vaches, pour garder les maisons et pour consoler les orphelins.

A propos de la mort de ma mère, j’ai toujours en mémoire le récit de Bambi, mon livre illustré. Le faon nommé Bambi coule des jours heureux. Mais un jour qu’il s’aventure en terrain découvert avec sa mère, un coup de feu claque et des chasseurs les séparent à tout jamais. J’imagine et entends le coup de feu, sec, puissant et définitif. C’en est fini de la mère. Ce fût le silence, un silence de néant. Dès lors, Bambi ne peut plus apprendre à survivre qu’auprès de son père ou seul. Je n’avais pas mal, c’était au delà de la douleur. La mère n’était plus et le petit garçon était seul avec un immense trou dans le cœur. Sans doute est-ce à ce moment que lui vint ce goût infini pour les autres et ce désir d’être aimé dans une quête insensée et quelques fois désordonnée.

Je n’ai pas eu droit comme dans le dessin animé aux paroles du Prince de la forêt, le père : « ta mère ne sera plus jamais à tes côtés » suivies d’un silence puis « viens », nouveau silence et « mon fils, viens ».

Mon père était reparti, j’étais seul et à six ans j’étais orphelin. Les gens du village lorsqu’ils parlaient de moi disaient « le petit parisien orphelin » et les enfants moins compatissants « parisien tête de chien, parigot tête de veau » Pour les jeunes enfants le malheur des autres n’est pas très accessible. C’est ainsi que naquirent chez moi défiance, agressivité et relation à la mort. Je pense à la mort quotidiennement c’est quelque chose qui est là, prégnant, et qui par contre coup donne sa puissance à ma vie. Cette manière d’être me permet de penser à chaque instant à la vie extraordinaire que je me suis faite et dont je suis l’artiste conscient.

Marguerite Yourcenard a dit, au sujet de la mort, qu’elle regrettera Hadrien, personnage de ses romans et peut-être les jacinthes du Mont Noir ou les violettes du Connecticut au printemps. Ce que je regretterai de cette époque ce sera, avec ma mère au printemps et à l’été 54, la campagne en fleurs, les poussières qui volent dans les rayons de soleil à travers les volets clos au moment de la sieste. Ce sera aussi les chemins bordés de lucioles, les hirondelles qui rasent la route non goudronnée soulevant un léger nuage de poussière à chaque passage. Mais il restera aussi malgré tout l’image d’un petit garçon seul par une triste journée d’hiver avec un grand trou au fond du cœur que rien n’a pu combler.

Paizay le Tort

A la campagne c’est d’abord la nature qui nous enseigne la vie. Cette période de mon existence a été un moment intense d’apprentissage. Pour une bande de gamins plus ou moins livrée à elle-même chaque jour est un jour de découverte. En conduisant la chèvre au bouc on apprend la reproduction. En se baignant nu dans la rivière on découvre les corps des unes et des autres. On joue au docteur et on s’examine. On joue au papa et à la maman, on découvre des émotions. On avale un peu n’importe quoi, on découvre le transit en observant les déjections. On joue avec les insectes ou avec les plantes, on découvre leur vie. On peut passer plusieurs minutes à gratter un trou dans la terre pour faire sortir un grillon. On peut atteler un scarabée et en faire une machine à tirer des cailloux. Il y a tant des choses à découvrir, même si on n’en connait pas les noms on peut attribuer des rôles aux différentes formes de vie. Les grillons, les scarabées, les sauterelles sont autant de jouets entre nos mains enfantines. Il n’y a pas de cruauté abusive mais seulement une indifférence à la mort. On connait le rôle d’un furet pour la chasse au lapin. On sait que le petit du hérisson n’a pas de piquants mais beaucoup de puces.

Après la mort de ma mère, je vais vivre pendant quatre années en pension chez ma demi-sœur Mauricette et sa belle famille, les Crossin. Nous habitions à côté des grands-parents Crossin. Gaby la grand-mère, une femme plutôt corpulente ce qui sied aux grand-mères, était très gentille. Elle me considéra toujours à égalité avec ses petits-enfants. J’ai pris quelques fois de ses nouvelles et j’ai quelques lettres d’elle. Elle habitait un bâtiment contigu à celui où étaient installés en location Mauricette, Roger et leurs cinq enfants, mes neveux et nièces. La grand-mère Gaby avait hérité de sa maison et c’est elle qui avait fait venir là Mauricette et Roger. En même temps que la maison elle avait hérité du garçon de ferme, Lucien. Il logeait dans une dépendance en bout de bâtiment dans des conditions qui seraient inacceptables aujourd’hui mais qui étaient normales dans les années 50. L’important c’était de ne pas le mettre à la porte. Une paillasse valait mieux que rien du tout. Il avait un abri, travaillait comme journalier chez les paysans du coin et avait des relations humaines. Bien des contemporains laissés sur nos trottoirs en rêveraient dans ce monde moderne aseptisé mais déshumanisé.

Le mari de Gaby, Roger Crossin père, était un homme remarquable mais avec lequel j’ai eu peu de rapports. A cette époque les enfants étaient sous l’aile des femmes et les hommes ne s’en occupaient guère. Le grand-père Roger était un grand buveur et aussi un acrobate. Lorsqu’il était à jeun il faisait des équilibres sur les mains ou debout sur son vélo, il avait pour cela toute notre admiration d’enfants. Une anecdote me revient le concernant. Un jour son fils Roger, mon beau-frère, l’avait emmené sur le tansad de sa moto, une 125 Peugeot modèle 55. Le tansad désigne le siège supplémentaire d’une motocyclette, situé derrière celui du conducteur, il s’agit donc du siège du passager. On le fixait par vis et on pouvait l’enlever facilement. Roger n’avait pas dû viser les boulons comme il faut. Toujours est-il qu’il a perdu son père en route et ne s’en est aperçu qu’à l’arrivée. Le grand-père a continué à pied jusqu’à ce qu’on vienne le chercher. Un bon petit de coup de rouge à l’arrivée et ça repart.

Les Crossin étaient des gens curieux. L’un des enfants, Paul, avait fait la légion étrangère. Il habitait avec sa femme Léone et leurs enfants au Vignolet à quatre kilomètres de la Grelière. De son engagement et de son voyage en Algérie, il avait rapporté un goût certain pour la fabrication de tapis et pour le canevas. Il dessinait ou faisait dessiner par son frère Roger des motifs de type arabisant et passait ensuite les fils de couleur. Léone était une femme de bonne allure assez grande. Ils avaient plusieurs enfants plus jeunes que moi dont j’ai oublié les prénoms. Nous faisions de fréquentes visites au Vignolet où nous avions l’occasion de voir de magnifiques oiseaux dont un majestueux paon dans une propriété voisine.

Roger, mon beau-frère était un prodige. Il reproduisait n’importe quelle image avec une grande exactitude ; une photo ou une carte postale devenait ainsi un tableau. Il dessinait des deux mains et pouvait même faire un dessin correct avec le crayon dans la bouche ou entre les doigts de son pied. Antony et Monique, les derniers enfants de la grand-mère Gaby n’avaient pas de talents particuliers mais je les ai peu vus car ils n’habitaient pas sur place.

Dans le clan des enfants, il y avait surtout mes neveux et nièces. La plus âgée Irène était d’un an mon ainée. Elle avait une longue chevelure brune qui descendait jusqu’aux fesses et une aversion totale pour les pois cassés qu’on nous servait une fois par semaine. Pour la coiffure j’étais celui qui s’en occupait pour lui éviter un brossage trop rapide et donc très douloureux. C’est ainsi que j’ai appris à faire les tresses. C’est également moi qui avalais une double ration de pois cassés pour limiter son envie de vomir. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, il fallait avaler ce qu’on nous servait. Pour ma part je détestais la morue surtout lorsqu’elle était mal dessalée. J’étais aussi celui qui accompagnait Irène à la fontaine pour aller chercher l’eau. De nuit, lorsque le soleil se couche tôt, elle était effrayée et pleurait s’il fallait y aller seule. Nous n’avions pas l’eau courante et la fontaine se trouvait à l’orée du bois. Plus tard c’est sans doute cela qui me rendra particulièrement sensible à la scène des Misérables quand Jean Valjean vient chercher Cosette et qu’il prend le seau d’eau bien trop lourd pour la fillette de neuf ans.

Son cadet, Roger troisième du nom, que tout le monde appelait Gégé, était réputé être le chouchou. C’était sans doute lié à ses ennuis de nourrisson, il avait été opéré des deux jambes. Les autres enfants, pour se venger, de temps en temps l’appelaient « pattes de laine ». Son problème aurait eu, selon mes souvenirs, pour origine la syphilis que Roger, son père, avait transmis à ma sœur. Cette maladie était fréquente dans les milieux populaires jusqu’à sa quasi disparition à la fin du XXème siècle. La syphilis est une infection sexuellement transmissible contagieuse. De fait, Gégé sera toujours un enfant à part peu lié aux autres.

José était le plus petit en âge de galoper, il suivait les grands et complétait la bande. Les petits derniers, Patricia et Tony, étaient des bébés. Notre petit groupe était renforcé pendant l’été par la venue des cousins de Nantes pour constituer les sauvageons de la Grelière.

Notre vie quotidienne

S’occuper de six enfants ça ne peut fonctionner que si chacun met la main à la pâte. En dehors de nos heures de classe nous avions des tâches variées. Nous devions ramasser de l’herbe pour les lapins. Il nous fallait aussi préparer la nourriture des canards à base d’orties coupées dans de l’eau. Bien sûr il y avait les chèvres à sortir et l’eau à quérir à la fontaine. Lorsque c’était la saison nous ramassions les pommes de terre. Enfin nous allions discrètement chercher du bois dans les futaies voisines, c’est à dire que nous y allions de préférence à la nuit tombante pour ne pas être vu par les paysans. A la bonne saison, nous allions à la recherche de mâche sauvage pour les humains. Quand on est pauvre tout ce qui se mange est intéressant. Je me souviens avoir mangé du hérisson, une idée de Roger, de l’anguille braconnée à l’aide de lignes de fond, posées dans la rivière, et qu’il fallait relever discrètement pour ne pas être surpris par le garde pêche. Roger avait aussi un fusil et une chienne de chasse, Diane, ce qui permettait de déguster de temps en temps du lapin de garenne. L’hiver Roger tendait des pièges pour les merles. Un piège à rat et un morceau de pomme faisaient l’affaire. Bien des petits oiseaux tout aussi affamés se firent prendre sans profit pour nous. Roger n’avait pas de métier, à l’occasion il travaillait comme maçon.

Nous vivions à La Grelière, un site familial autosuffisant. Pierre Rabhi appellerait cela aujourd’hui « oasis intergénérationnelle », c’était seulement une famille vivant sur un petit héritage.

L’école

C’était le bon vieux temps pour certains. C’était surtout celui de l’école de la sélection et du dressage républicain. Dans la classe nous étions une trentaine, le maitre ou la maîtresse était respecté et surtout craint, les châtiments corporels étant acceptés par la société. On allait à l’école cinq jours par semaine samedi inclus. Le jeudi était réservé à l’apprentissage de la catéchèse. Le catéchisme était pour nous l’occasion de bagarres avec les autres enfants qui nous voyaient comme des étrangers. Le dimanche nous allions à la messe. Le prêche du curé était sommaire. Je me souviens d’une fois où il a fait reproche aux jeunes paysannes de mal tenir leurs bêtes qui avaient gêné sa voiture. La quête était un moment qui disait l’archaïsme du territoire, dans le panier on pouvait voir le billet de banque de « Môssieur le Maire » et un plus gros de « Môssieur le Marquis ou Comte », je ne sais plus.

En milieu rural une même classe comprenait plusieurs niveaux. L’école d’autrefois n’avait que pour objectif d’apprendre des rudiments de lecture, d’écriture et de mathématiques à un public qui en majorité n’était pas là pour atteindre le collège ni le lycée. Il y avait d’ailleurs un examen d’entrée en sixième, une sélection terrible. La grande masse des écoliers avait vocation à intégrer les usines ou aller aux champs à la fin de la scolarité obligatoire, c’est à dire à quatorze ans. En classe la pédagogie était frontale et magistrale. Celui qui suivait était récompensé, l’élève en difficulté prié de se tenir à carreau et les indisciplinés subissaient des châtiments corporels acceptés par la société.

Il y aura toujours un paquet de rigolos qui affirmeront que le niveau était meilleur qu’aujourd’hui, c’est faux. Aujourd’hui la plupart des enfants savent lire en fin de CP comme il y a soixante dix ans. Observez autour de vous les seniors. Sont-ils plus érudits que les jeunes ? Non. Beaucoup souffrent d’illettrisme et d’un manque de culture générale, surtout dans les milieux populaires où l’ouvrier commençait à trimer dès quatorze ans faute de possibilités d’études. Je ne m’étendrai pas « l’illectronisme », néologisme associant illettrisme et électronique, qui est de plus en plus courant pour décrire ce qui est perçu comme un déficit de compétences dans l’utilisation des TIC. Une enquête en France conclut que 23% des Français ne sont pas à l’aise avec le numérique. Selon le Baromètre du numérique 2018, 36% des sondés déclarent être très inquiets ou assez inquiets à l’idée d’accomplir des démarches administratives en ligne. Ces personnes sont souvent plus âgées et moins diplômées que la moyenne de la population. Les personnes seules, les femmes, les ouvriers, les personnes au foyer et les personnes à bas revenus sont surreprésentées parmi les sondés.

A Paizay le Tort l’école des petits regroupait le cours préparatoire, les cours élémentaires première et deuxième année. L’école comprenait deux salles de classe dont une seule était occupée. L’autre était l’arrière classe où s’entassaient les tables et bancs ne servant pas et plein d’autres choses inutiles mais qui pourraient servir, sait-on jamais. Le bâtiment abritait aussi le logement de fonction de l’institutrice, Madame H. Madame H était une institutrice à l’ancienne. C’était une femme mal aimable sauf avec les enfants de paysans lorsque leurs parents avaient tué le cochon et que l’institutrice recevait sa part. Nous n’avions pas les moyens d’avoir un cochon donc nous avions peu d’amabilités. Elle était très sévère surtout avec les petits sauvageons de la Grelière. Il faut bien reconnaître qu’ils n’étaient pas très studieux et un peu dévergondés. Elle nous passait sur les jambes des poignées d’orties pour nous rappeler les bonnes manières. N’étant pas très dissipé car j’aimais apprendre je n’avais pas souvent à me gratter. Les autres punitions étaient d’être relégué dans l’arrière classe ou dans la cave et de voir partir les autres avant nous en fin de journée. Nous étions aussi quelques fois condamnés aux « travaux forcés » comme arracher les mauvaises herbes dans le jardin de la maîtresse, sous surveillance de son mari.

Pour la cave j’ai eu une fois une idée de vengeance que j’ai mise à exécution. J’ai prélevé un peu de vin dans une bouteille mal bouchée et j’ai complété avec mon urine. Je ne sais pas si cela à nuit au goût mais cela m’a bien vengé ce jour là. La deuxième école était pour les cours moyens et la classe du « certif », l’instituteur était un jeune enseignant, Monsieur P. Avec lui c’était le grand changement. Nous avions des activités variées et créatives. Nous avons construit une maquette de ville toute en bois peint. Nous avons aussi découvert le sport. A se sujet, un jour il nous a demandé d’apporter un short. Sans doute un peu ailleurs, j’ai enregistré « un chat ». En arrivant à la maison et en relatant la demande cela a beaucoup surpris ma sœur qui se demandait qu’est-ce qu’on pouvait bien faire avec un chat en sport. Les autres ont rectifié ce qui a bien fait rire tout le monde. Cet instituteur sera, avec d’autres plus tard, un éveilleur d’esprit pour moi et me permettra de garder entiers ma curiosité et le goût d’apprendre. Nous avions environ trois kilomètres à faire pour venir à l’école aussi nous apportions avec nous notre casse croute pour le midi ainsi que notre boisson. Pour certains enfants la boisson pouvait être du vin coupé avec de l’eau, c’était autorisé. Avec pour préoccupation principale la santé des générations futures, Pierre Mendès-France remplaça le 1er janvier 1955 le vin coupé dans les cantines scolaires par la distribution gratuite de lait sucré aux écoliers.

Les sauvageons de la Grelière

L’été nous pouvions être dix ou douze suivant les visites des petits nantais du quartier du Grand-Blottereau, des cousins de la famille Crossin. Le Grand-Blottereau est un quartier de Nantes qui a abrité successivement, des cantonnements militaires, des baraquements pour les familles délogées par les bombardements puis des rapatriés d’Algérie ou encore quelques bannis en cité d’urgence. En plus de ma nièce et de mes neveux, Irène, Roger, José, Patricia et Tony, il y avait ces cousins. Leurs prénoms m’échappent mais pas tous. Je me souviens bien de Lionel le plus âgé, de Nicole la sourde et muette, de Dominique mon amoureuse. Notre vie était un florilège d’actes d’insouciance enfantine que les adultes appelaient nos bêtises. A cet égard, la campagne offrait une palette infinie pour les jeunes artistes du théâtre des bêtises. Grimper aux arbres, dénicher les oiseaux, chaparder des fruits, se baigner dans la « Berlande », y pêcher des vairons était notre théâtre.

La Berlande est une petite rivière du pays Mellois. Elle prend sa source au sud de Saint Génard et reçoit la Légère avant de se jeter dans la Boutonne qui alimente, elle même, la Charente. La rivière c’était aussi l’accident de la chute dans l’eau, pas très grave le plus souvent, mais embarrassant lorsqu’on rentre mouillé à la maison.

Aux armes, citoyens! Lance-pierres et arcs étaient pour nous un équipement de base. Les lance-pierres ou « lance-pigot », en argot de « mouflet ». Le « lance pigot » était l’arme idéale pour faire la guerre aux godets électriques qu’on appelait aussi des « tasses ». C’était aussi l’arme pour « dégommer » tout et rien et quelques fois des oiseaux. L’arc était plus noble, il servait à faire « la petite guerre ». Il fut aussi essayé par moi sur un coq de la ferme voisine. Le malheureux y a laissé la vie par un tir en pleine tête. Plus de trente ans plus tard, la vieille fermière saura me le reprocher lors d’un passage à Paizay le Tort en 1988. Le pistolet à bouchons était un privilège, il permit à mon neveu Gégé de faire un trou dans mon short et une brûlure à ma fesse. Le tir à bout portant devrait être interdit, voilà ce que je dis.

Certains étés nous partions camper. Un vieux drap et quelques branches, voilà la tente idéale. Se cacher entre gamins voilà une bonne idée ; personne ne nous voit. La virée ne nous éloignait pas de plus de un à deux kilomètres. Le bambou nous fournissait des cannes à pêche et d’excellentes perches à sauter ; à condition de ne pas s’ouvrir la main sur une écharde qui dépasse, ça s’est vu. L’imprudence de l’un d’entre nous lui laissa la main ouverte sur toute la largeur, confiscation des perches et punition générale, c’était la règle. Dans un collectif chacun est responsable des autres, surtout les plus âgés.

La Grelière se trouve en val, elle est dominée par des coteaux assez pentus. C’était une source de jeux inépuisable. Notre planche à roulettes était faite d’une planche entre les quatre roues d‘une vieille voiture d’enfant, notre « biclou » était un vieux vélo sans pneu ni chambre à air que nous avions trouvé dans la décharge. Pour descendre le coteau ça ne faisait pas de différence. Merveilles de l’enfance! La maîtrise imparfaite de l’usage du vélo d’adulte, la jambe passée sous le cadre, nous vaudra quelques chutes sans gravité.

Plus grave sera le renversement d’une charrette chargée d’enfants. Cette fois c’est le manque d’attention des adultes qui nous mis en danger. C’était l’été, le soleil brillait sur la Grelière. Une charrette à cheval était venue, sans doute pour amener du bois ou autre chose. Il y avait là une petite foule d’enfants, les uns résidant à l’année, les autres en vacances. Un tour de charrette c’est comme un tour de manège, allez, tous dedans! Le cheval broutait en attendant son chargement et avant d’attaquer la pente du coteau. Le chemin est d’abord faiblement pentu puis dans le virage la pente augmente, le cheval est mal harnaché, il s’arrête puis il recule. Rien n’y fait, les cris du charretier ne le font plus avancer, pris au cou il recule, recule et voilà la charrette « cul par dessus tête » et les enfants dedans. Il n’y aura aucun blessé, pas une égratignure, mais une très grosse peur, surtout pour les adultes. Comme on le voit, l’apprentissage du coteau peut se révéler compliqué.

Au pied du coteau funeste il y avait un cerisier. C’était le mois de mai, les cerises sont rouges et délicieuses, comme plus tard les lèvres des adolescentes sur lesquelles on vole un baiser. Pour l’heure à six ans je suis loin de cela, la question c’est : où mettre ces cerises que je cueille avec avidité ? Dans ma culotte bouffante ça ira. Bonjour les fourmis et trop tard pour les regrets, ça courre partout les petites bêtes.

Sur l’autre coteau, après le petit bois, la chèvre broutait attachée à un pieu. Je devais la surveiller. Plus tard, alors que je revenais d’une exploration ou d’une aventure, la chèvre avait glissé et s’était pendue. C’est bête une chèvre. J’ai eu droit à la fessée. Mais il ne faut pas perdre la viande. Comment faire sans réfrigérateur et sans glace ? Roger eu une idée. Il a dépouillé et dépecé la bête, puis il a mis les bouts de viande dans une jarre avec du sel pour les conserver. Il est malin mon beau-frère. C’est seulement dans les jours et semaines qui suivront que je reviendrai sur cet avis positif ; ce n’est pas bon du tout la chèvre salée. J’ai bien regretté de ne pas l’avoir mieux surveillée.

J’ai toujours été assez gourmand et le fromage blanc, j’aime bien. On allait le chercher à une ferme sur la route du village. En revenant j’avais trouvé le moyen de me récompenser. Je passais le doigt autour du fromage frais. Il n’y avait pas de trace de mon forfait. Bien sûr ma sœur se plaignait en disant que les fromages étaient de plus en plus petits. J’ai rapidement cessé le truc par peur d’être découvert. J’aime toujours le fromage frais. Nous allions également chercher le lait de vaches directement à la traite. Ensuite il fallait le faire bouillir pour tuer les germes. Pour les œufs le meilleur moment était celui de la Chandeleur. Selon la tradition nous allions, grimés, de fermes en ferme en disant « coco, coco ». Nous avions droit au don de quelques œufs qui permettaient de faire d’excellentes crêpes. Les crêpes étaient avec la bouillie de farine blanche ce que nous aimions le plus. Par ailleurs la base de notre alimentation était la pomme de terre, râpée en soupe, écrasée en purée, avec ou sans accompagnement ou les pois cassés. Pour l’accompagnement ça dépendait, lapins d’élevage ou au collet quand ils n’avaient pas la myxomatose, anguilles de braconnage, merles au menu d’hiver, morue salée, plus tout ce que nous pouvions trouver suivant la saison et nos moyens financiers.